第20回サイファイカフェSHEのお知らせ

テーマ: シリーズ『免疫から哲学としての科学へ』を読む

(2)自己を認識し、他者を受け容れる

日 時:2025年3月14日(金)18:00~20:30

会 場:恵比寿カルフール B会議室

参加費: 一般 1,500円、学生 500円

(コーヒー / 紅茶が付きます)

会の内容

『免疫から哲学としての科学へ』を読むシリーズの第2回目は、前回積み残した問題について触れた後、第2章「自己免疫、共生、そしてオーガニズム」を読む予定です。参加される方は、第2章に併せて第1章もお読みいただいてから参加されると理解が深まると思います。そして、その過程で湧いた疑問をカフェ当日に提示していただけると参加された全員の認識も深まることが予想されます。免疫とは何なのかについて興味をお持ちの方の積極的な参加をお待ちしております。テクスト: 矢倉英隆『免疫から哲学としての科学へ』第2章(みすず書房、2023)

参加希望者は、she.yakura@gmail.com までお知らせいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

会のまとめ

今回は7名の方が参加された。内2名は学生さんで、別の会には参加されたことがあるものの、この会は初めてであった。今回も活発な議論があったと言ってよいだろう。

今回はシリーズ2回目で、『免疫から哲学としての科学へ』の第2章を読みながら、自己免疫、共生、オーガニズムの問題を考える予定であった。ただ、前回積み残した問題として、特に統一理論の必要性や、科学的発見とその背後にあるであろう哲学的思考との関連などがあったので、そこから入ることにした。

まず、物理学などで実際に探求されている統一理論(万物の理論:Theory of Everything)のようなものは、生物学で必要になるのか、あるいは可能なのかという問題である。免疫学の場合、特にヒトやマウスにおける免疫現象の全体を説明するホーリスティックな理論として、本書でも取り上げたニールス・イェルネ(1911-1994)のイディオタイプネットワーク理論が想起される(詳細は前回のSHEを参照のこと)。しかし、この理論が実験的に証明されることはなく、免疫学の表舞台からは姿を消している。それが1980年代なので、もう40年ほどホーリスティックな理論は提出されていない。ヒトの免疫系はそれほど複雑で、単一理論では説明し得ないと多くの人が考えているのか。あるいは、局所の解析に忙しくそちらの方向性には目が向かわないのか。いずれにせよ、大きな理論が発表されたようには見えない。

この間に、バーネットのクローン選択説に挑戦する形で、ポリー・マッツィンガー(1947-)の危険理論が1990年代に提出された。これも免疫現象の開始を決定している場を変更することにより、包括的に説明できる現象が増えたと言えるかもしれないが、ホーリスティックな理論とまでは言えそうにない。これから本書で読むことになるが、免疫はほとんどすべての生物に極めて多様な構造をもって存在しているので、そのことを踏まえた免疫の全体的な説明が求められるだろう。

イェルネ理論の特徴は、免疫機構を外界に対するものとするのではなく、外界のすべての要素は抗体のイディオタイプに表れているとして、内向きに、自己言及的に作られているとしたことである。そのために、「内部イメージ」(外界の抗原が内部に揃っているという考え)という言葉まで作っている。確かに、理論を作る場合に、生物をどのように考えるかという哲学的な姿勢が反映されるのだろう。しかし、イェルネ理論は確認されなかった。その後の研究により、免疫システム、あるいは生物は外部に開かれているという事実が蓄積されることになった。

また、マッツィンガー理論の場合は、バーネット理論とは異なり、自己・非自己という出自が識別の基準となるのではなく、一つのコミュニティに害を及ぼすか否かが基準となっており、ご本人の哲学がどうなのかは分からないが、よりインクルーシブな考え方のように見える。どのような理論にも科学者の哲学の反映が見られるのではないだろうか。そのような目で科学理論や科学探究を見直してみるのも面白いかもしれない。

[1] この日のメインは、自己免疫と共生、さらにそこから生まれたオーガニズムをどう捉えるのかという問題であった。まず、自己免疫だが、これはリンパ球や抗体が自己成分と結合することを意味している。一つの帰結は、自己成分を破壊し、生体にネガティブな影響を与えることである。自己抗体の存在が明らかになった20世紀初頭から、研究者は自己免疫を如何に避けるのかを説明しなければならないと考えていた。

この課題に対して、抗体産生に対する側鎖説を提唱したパウル・エールリヒ(1854-1915)は、自己中毒忌避(Horror autotoxicus)というメカニズムが自己組織の破壊を阻害しているとした。すなわち、自己免疫(自己中毒)は起こりうるのでそれに対するメカニズムがあるというのがエールリヒの本意であったが、エールリヒの影響力の大きさからか、自己免疫は存在しないのだという認識が広まることになった。そのため長い間、自己免疫という現象が存在しているにもかかわらず、そのように認定されることがなかった。これは、前回話題にしたルドヴィク・フレック(1896-1961)の「思考集団」(Denkkollectiv)の特徴を示しているという指摘がある。その集団は、伝統や主観的フィクションによって制約を受ける思考様式を持つ個人から成り、内に閉じたコミュニティを形成している。

さて、自己免疫の抑制機構と成立機構について、クローン選択説を提唱したバーネット(1899-1985)の禁止クローン仮説が出された。これは、自己反応性レセプターを持った細胞を「禁止クローン」と呼び、それが自己抗原と出会って排除・不活化されることにより自己免疫は回避され、何らかの原因で増殖することにより自己寛容が破綻するというものである。

その後、B細胞の自己反応性を抑制する機構として、少なくとも次の5つが報告されている。1)中枢寛容(クローン除去):骨髄において自己抗原と出合うと、自己反応性B細胞は死滅する。2)アナジー:自己抗原に出合っても活性化されない。3)受容体編集:自己反応性抗体は、軽鎖遺伝子の再構成を起こして別の特異性を獲得する。4)共刺激の欠落:受容体刺激と共に活性化のために必要となる共刺激がない。5)制御性T細胞(CD4陽性、CD25陽性、FoxP陽性)の関与。

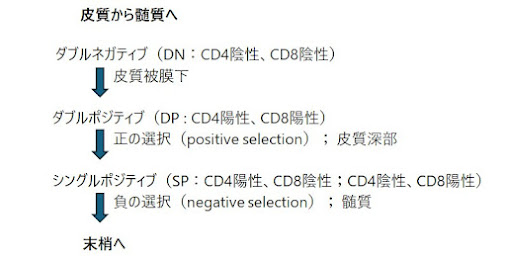

それから、胸腺内におけるT細胞の分化過程を概観した。T細胞は自己MHCと抗原の断片(ペプチド)の両方を認識しなければならないので、そのようなレセプターが自己には反応しないように「教育」してから末梢に出さなければならない。下の略図にあるように、まずMHCと適度に反応するレセプターが選択され(正の選択)、その後に自己反応性を除去する負の選択が行われ、末梢に放出される。

ここで重要になるのが、本来であれば胸腺にはないはずの多くの自己抗原が胸腺内(髄質上皮細胞)に発現していることである。そうでなければ、自己反応性T細胞は排除されないまま末梢に出てしまうからである。そのような自己抗原の発現を調節している転写因子(AIRE、Fesf2など)がいくつか見つかっており、中枢寛容に関与している。しかし、それでもこの過程は完璧ではないため、末梢においてもアナジーやアポトーシス、さらに制御性T細胞による免疫抑制というメカニズムが作動することになる。

このような制御機構があるにもかかわらず、自己免疫現象がないわけではない。むしろ、例えば自己抗体は抗体を産生する種には遍く認められ、生体の維持機構に関与している、あるいは自己反応性T細胞は生体に有益な効果を及ぼすというような報告がある。また、イラン・コーエン(1937-)の免疫ホムンクルスという概念は、定常的に特定の自己抗原を認識しているリンパ球や抗体が存在し、それらは組織の修復や細胞増殖・分化、あるいは腫瘍細胞の殺傷などに関与するというものである。

自己免疫病には自己反応性のリンパ球や抗体(獲得免疫)が関与するものの他に、自然免疫系細胞の主に単一遺伝子変異により引き起こされる炎症性疾患として「自己免疫性疾患」が報告されている。このような状況は、自己免疫疾患をバーネットが考えたような自己反応性細胞による炎症性変化だけではなく、別の原因で自己組織に傷害を起こすケースも含めて捉えるべきではないかという考えを刺激する。

[2] 共生には、一方が他方の犠牲になる寄生(parasitism)、一方は利益を得るが他方には利害が生じない片利共生(commensalism)、そして双方が利益を得る相利共生(mutualism)がある。我々と微生物との共生は、片利共生か相利共生に当たると思われる。この現象は古くから知られていたが、活発に研究されるようになったのは、ここ20年くらいのことではないだろうか。腸内細菌叢がヒトの生理機能に関係していることは明らかになっているが、特に興味をひかれた結果が2005年に発表された。それは、膨大な数の腸内細菌の中から僅か1種類の細菌が特定の免疫機能を制御しているというものであった。

その後、制御性T細胞の誘導にクロストリジウム属の細菌が関与し、向炎症性Th17細胞の成熟過程に関与しているのも特定の細菌であることが明らかにされた。今後このような関係がさらに確認されることになると、特定の免疫機能が限られた、あるいは1種類の細菌によって制御されているという驚くべき像が浮かび上がってくる可能性がある。

ヒトで見られた微生物との共生だが、これは生物界に遍在する現象であることが明らかになっている。微生物が地球上における最初の「住人」だったことを考えると、彼らとの戦いと妥協は後から来た生物の生存にとって不可欠な戦略になっていたはずである。

次に、妊娠における胎児と母親との共生について見ておきたい。この現象をそれまでになかった視点から見直した科学者がいた。それがイギリス人のピーター・メダワー(1915-1987)である。彼は妊娠を移植減少と見なし、母親にはない抗原(父親由来の)を持つ胎児が母親によって拒絶されないのは説明されなければならない現象であるとしたのである。その説明として提出した仮説は、1)胎児と母体との解剖学的隔離、2)胎児の未熟な抗原性、3)母体の免疫低下で、彼の同僚であったルパート・ビリンガム(1921-2002)によって、4)免疫学的特権部位としての子宮が追加された。

その後、彼らの仮説が検証されることになったが、いずれも確認されることはなかった。しかし、このような枠組みが提示されたことにより、妊娠の免疫学は発展し、今では生殖免疫学として広く研究されている。前回も取り上げたが、仮説の役割というものを考える上で重要な一例となるのではないだろうか。

最後に、共生という現象をどう見るのかという問題について触れた。最近、すべては共生から始まったという見方も出ているようだが、自然の本態は共生などではなく、野蛮な闘争、生存競争であるという見方も根強い。最初に闘争、競争があり、ある時点で妥協を探る動きが出て、その結果均衡状態になったのが共生という見方は成り立たないだろうか。

フランスの哲学者ミシェル・セール(1930-2019)は、その著『寄生虫』において、フランス語における3つの意味を提示している。すなわち、1)「社会の寄生虫」と形容される人間、2)生物界における寄生虫、そして3)電波信号の受信に障害をもたらすノイズである。その上でセールは、次のように結論している。この障害がないコミュニケーションはないし、バックグラウンドノイズのない自然は存在しない。バックグラウンドノイズは存在の基盤であり、それは複雑性や多様性を生み出す可能性がある。

この状態は、今回取り上げた腸内細菌叢と宿主の間に見られる定常状態での反応(生理的炎症)と重なるように見える。つまり、外から入ってくる抗原に反応するのが免疫システムの表立った対応であるとすれば、定常状態での反応はそのための準備をしている外からは確認が難しいものと言えるかもしれない。

そこで想起されたのが、神経系におけるデフォルトモードネットワーク(DMN)である。これは、目的を持った思考(免疫で言えば、外来抗原に対する反応に当たるか)から離れてぼんやりしている時に活動している領域のことで、その時に消費されるエネルギーが目的に向かう時よりも圧倒的に多いという。さらに、DMNを活性化することにより、過去や未来について省察する能力を高め、創造性や想像力を育む可能性も指摘されている。これらを考慮すると、これまで解析されることが少なかった目には見えないベースラインでの活動がこれから重要になるような予感がしている。

今回は、予定していたオーガニズムの問題まで辿り着けなかった。次回に取り上げることにしたい。

次回は7月9日(水)、恵比寿カルフールのB会議室、18:00から開催する予定です。

興味をお持ちの皆様の参加をお待ちしております。

(まとめ: 2025年3月18日)

参加者からのコメント

◉ 第2章も第1章に引き続き私にとっては大変に興味深い内容でした。免疫はまさに生物が存在するための前提のしくみになっていることを実感しました。

● 前回に積み残した、生物学に統一理論は必要か、あるいは可能かという問題に対しては、現時点では、統一理論的なものを構築することは難しいように思われます。ただ、第1章でのこれまでの免疫研究の歴史を概観しても、全体の問題の理解に向かうという姿勢とその思考のスタイルが新たな道を拓く可能性はあるので、生物学が統一理論へと向かう姿勢は必要であると考えます。

● 次に、ニールス・イェルネが提唱したイディオタイプ・ネットワーク理論の仮説については、免疫系が単なる異物認識システムではなく、自己反応性を持つ動的な情報伝達のシステムであるという視点を提供したことが画期的と思われました。イェルネの仮説は、その後の免疫学の発展に大きな刺激を与えたことは間違いなく、たとえその後の研究でその仮説が正しくなかったことが実証されたとしても、こうした想像力で新しいアイデアを提示することに意義が見出されます。科学研究においては、ある仮説が完全に正しいかどうかよりも、それが新しい視点を生み出し、後の研究に影響を与えるかどうかが価値のあるポイントであることが実感されます。イェルネの理論はまさにそのような役割を果たしていて、免疫系の情報の認識と制御の仕組みについて新たな問いを投げかけています。科学の世界では、仮説が立てられ議論がなされること自体が前進の証であり、その自由な発想こそが真の意義を持ち、この意味で、イェルネの理論は免疫学の発展に重要な貢献をしていると思いました。第1章の最後にフリップ・クリルスキーが指摘した「科学は机上の空論を基に発展してきた」ということでしょうか。

● 自己免疫については、胸腺の精緻な自己抗原認識の除去システムおよび母子間などで見られる自己抗原への免疫寛容の巧みな仕組みやその柔軟性などが印象に残りました。

● 共生については主に腸内細菌叢とヒトの共生関係が取り上げられました。「免疫における共生とは、はじめに激しい闘争、競争がありその妥協としての共生が生じたという考え方は成り立たないだろうか」と矢倉先生は述べておられますが、私も免疫は偶然性による突然変異とそこへの適応を基盤にして、長い時間をかけた細菌との共進化と選択圧とによりそれを長期間維持する枠組みが作られ、相互の共生関係(協力関係)が構成されて現在に至っているのではないかと考えます。

大変に有意義な時間をありがとうございました。

◉

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire